Möchten Sie über ähnliche Themen erfahren?

Drücken auch Sie ein Like auf die –> Zentrum Facebook-Seite

Der 19. Januar ist der Gedenktag der Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen. Das ungarische Parlament entschied am 10. Dezember 2012 darüber, dass jedes Jahr an diesem Tag der tragischen Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht werden soll.

In den 1940er Jahren war das Prinzip der Kollektivschuld allgemein anerkannt. Für die Gräueltaten des Dritten Reiches wurden anstatt der jeweiligen Regierungen das deutsche Volk bzw. die deutschen Minderheiten verantwortlich gemacht. Die Potsdamer Konferenz im Jahre 1945 erlaubte die Umsiedlung von deutschen Volksgruppen, aber machte sie nicht obligatorisch. Immerhin wurde die Vertreibung oft als eine Entscheidung der Großmächte hingenommen.

Die Heimsuchungen des Deutschtums begannen aber bereits vor den organisierten Aussiedlungen. Als die russische Front sich näherte, flüchteten Hunderttausende alles hinter sich lassend nach Westen. Ihre Befürchtungen waren nicht unbegründet: Schon 1944 wurde darüber entschieden, dass Zivilpersonen für „eine kleine Arbeit” in die Sowjetunion gebracht werden. In Ungarn waren etwa 130.000 Leute, Männer und Frauen ebenfalls, vom Malenkij Robot betroffen, viele von denen kehrten niemals zurück.

Der Plan der Vertreibung entstanden gleich nach dem Ende der Kämpfe, die meisten Parteien unterstützten ihn. Neben dem Prinzip der Kollektivschuld spielte auch die Notwendigkeit der Bodenreform eine Rolle, deren Grundlage die von den Deutschen entnommenen Grundstücke bildeten. Den Platz der Ausgesiedelten übernahmen – teilweise im Rahmen des tschechoslowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausches – Magyaren von jenseits der Grenze, dies verursachte natürlich ernste Spannungen in den Dorfgemeinschaften.

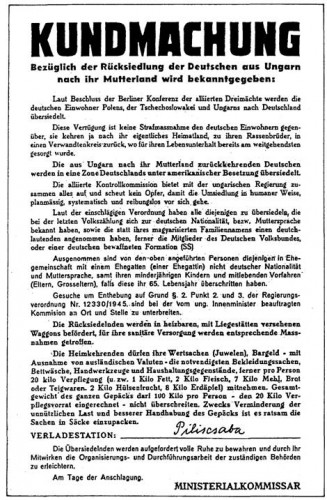

Die ungarische Regierung beantragte ursprünglich von der Alliierten Kontrollkommission nur die Aussiedlung ehemaliger Volksbund-Mitglieder, aber später war Grund genüg auf die Liste zu geraten, wenn man an der Volkszählung im Jahre 1941 sich als Angehörige/r der deutschen Nationalität bekannt oder Deutsch als Muttersprache angegeben hatte. Die Großmächte hatten die Absicht, dass die Aussiedlungen „organisiert und human” abliefen, aber das war überhaupt nicht der Fall. Die Deutschen „kamen mit einem Bündel und gingen mit einem Bündel”: Sie durften nur eine Minimalmenge an Habseligkeiten mitnehmen, ihr Vermögen, Haus mussten sie hinterlassen. Sie wurden in Rinderwagons unter unmenschlichen Umständen nach Westen transportiert. Bezüglich der Zahlen gibt es keine einheitliche Meinung, aber insgesamt mussten wenigstens 170.000 Ungarndeutsche ihr Mutterland verlassen.

Heutzutage denken viele Unwissende, dass die Vertriebenen letztendlich glücklich waren, da sie in einem entwickelten Land ankamen. Damals war aber Deutschland noch nicht, was es nach dem Wirtschaftswunder geworden ist: Es war ein zerstörtes Land, aus dem teilweise gerade dank der Arbeit der ehemaligen Vertriebenen ein Wohlstandsstaat wurde. Die besser gewordenen sozialen Verhältnisse ersetzten jedoch ihre Heimat und die von ihnen getrennten Familienmitglieder nicht, und die Eingliederung am neuen Ort war auch nicht reibungslos.

Das Schicksal der Hiergebliebenen war ebenfalls schwer. Die Bezeichnung „Schwabe” war viele Jahre lang ein Schimpfwort, das Nationalitätenbildungswesen wurde zerstört. Die Verschleppung und die Vertreibung blieben bis zur Wende Tabuthemen.

Die ersten Schritte zur Versöhnung fanden auf örtlicher Ebene in der ersten Hälfte der 90er Jahren statt, als viele Treffen von alten und neuen Dorfbewohnern organisiert wurden. Für die staatliche Entschuldigung musste man bis 2007 warten, als Parlamentsvorsitzende Katalin Szili die Opfer um Verzeihung bat.

István Mayer

(Der Artikel erschien zuerst am 19. Januar 2015)